Oberbauepochen

Die Anbieter von Modellbahnen kennzeichnen ihre Produkte mit Kennziffern für die Zeiträume, in denen die Vorbilder der Miniaturen eingesetzt werden/wurden.

Der MOROP hat dazu mit den NEM 800 und 806 D für den Bereich der deutschen Bahnen diverse Charakteristika für die jeweiligen Zeitabschnitte festgelegt. Traktionsart, Farbgebung, Beschriftung der Fahrzeuge und der staatliche oder private Bahnmarkt spielen eine Rolle. Nur das, was der Eisenbahn den Namen gibt – nämlich ihre Fahrbahn – kommt nicht vor.

Einem Liebhaber von Oberbau-Geschichten kann diese Ignoranz nicht gefallen und für interessierte epochenbewusste Oberbaumodellbauer*innen habe ich Material zu Gleisen und Weichen zusammengesucht, das ein genaueres Bild des Oberbaus speziell zu Bundesbahnzeiten vermitteln soll.

Zum 31.12.63 werden 62 % der DB-Schienen als schwere Bauarten erkannt. Das sind zu dem Zeitpunkt die S 64 in Tunneln, die neue S 54, die S 49, S 45 und einige Länderprofile.

Auf einigen Kilometer Gleisen 1. Ordnung liegen noch mittelschwere und sogar leichte Schienen.

Die Kilometerangaben in der Tabelle rechts werden für die Erfassung der Gleislängen durch zwei geteilt.

Vor der modellbauerischen Umsetzung kommt das Vorbildstudium. Zu Beginn eine Tabelle von 1971, die Modell-Epoche IV ist noch jung. In einer Übersicht über die im Netz der Bundesbahn liegenden Schienenformen finden sich 32 Schienenformen, davon 7 exReichsbahn-, Bundesbahn- oder UIC-Bauarten, der Rest sind Länderbahnformen.

Wenn man bedenkt, dass sämtliche Formen mit mindestens zwei verschiedenen Befestigungsarten und dazu noch auf Stahl-, Holz- oder Betonschwellen verbaut werden, ist zu ahnen welche Vielfalt sich dem Eisenbahnmodellbau anbietet.

Es wird grundsätzlich richtig sein, zum Erfassungszeitpunkt 1970 die Länderbahn-Oberbauformen vorzugsweise Nebengleisen, Ladegleisen, Betriebs- und Ausbesserungswerken zuzuordnen. Ein paar Jahre früher während der beliebten Modell-Epochen III a/b sieht das noch etwas anders aus.

1969 sind von insgesamt 133.493 Bundesbahn-WE (>Weicheneinheiten) noch 23.651 WE (18 %) Länderbahnweichen. 1958 haben Länder-WE noch die Oberhand mit 51 % von insgesamt 172.964 Bundesbahn-WE. Zu DB-Zeiten gibt es 1951 die meisten Weichen (179.455 WE). Davon sind 109.673 Länder-WE (61 %).

1933 heißt es in den Richtlinien für die Verwendung von Reichsbahnweichen:

Unter Länderbahn-Weichen und -Oberbau dürft Ihr Euch nicht unbedingt nur Altmaterial aus der Kaiserzeit vorstellen. Schienen und Weichen der Länderformen werden auch nach Einführung der S 49 noch gebaut bzw. gewalzt.

Zum Beispiel durchlaufen die preussischen Bauarten mehrere Modernisierungsstufen. Änderungen u.a. an Herzstücken und Zungen werden vorgenommen, die Schienenbefestigung wird auch nach dem Muster des Oberbau K ausgeführt. Auch sind die Länderweichen Versuchsträger für neue Entwicklungen, z.B. geschweißte Gelenkstücke und Federschienenzungen.

Ein wesentlicher Fortschritt ist die Abkehr von starren Bogen-weichenkonstruktionen. Es wird möglich, die Grundformen durch Längenänderung der Zwischenschienen und sonst unverändert zu verbiegen. Dabei bestimmt der Radius des Abzweigs den Radius des Stammgleises bzw. umgekehrt.

Bis 1949 gibt es Anpassungen: Bei Gleisverbindungen zwischen 1. und 2. Ordnung dürfen inzwischen im Gleis 2. Ordnung auch Reichsbahnweichen verwendet werden, in Hauptgleisen 2. Ordnung sind S 49-Weichen grundsätzlich möglich aber genehmigungspflichtig.

zuletzt bearbeitet am 22. Januar 2025

Weiter mit Statistik - für den 31.12.1951 gibt es differenzierte Zahlen: In Gleisen der Sonderklasse und 1. Ordnung legt man offensichtlich Wert auf Modernität. Da liegen 48.696 S 49-WE, die Länderbauarten sind mit 5.077 WE vertreten. Es ist bekannt, dass die Reichsbahn für diese Strecken (hochwertige Reisezüge) Oberbau auf Holzschwellen vorgesehen hat. Das muss aber nicht heißen, dass das zu hundert Prozent mit S 49 und Oberbau K ausgeführt wird. Von den 27.700 gehobenen Streckenkilometern sind zum Bundesbahnstart 1949 78 % mit S 49 verlegt und 18 % mit schweren Länderformen, der Rest mit leichteren Schienen .

Nebeninfo:

Ende 1969 werden 932 WE-Weichengestänge (Schienen) und 778 WE-Stahlschwellensätze gezählt, die älter als 70 Jahre sind.

1958 wurde die Anzahl der verschweißten Weichen bereits mehr als verdoppelt (etwa 14,5 % aller WE).

Die wichtigste Neuerung im Nachkriegsoberbau ist die angestrebte umfassende Verschweißung von Gleisen und Weichen. Bei der Reichsbahn hatte diese Technik noch Versuchs-Charakter - bevorzugt in Tunneln verlegt, wo die Bedenken wegen der geringeren Temperaturschwankungen und deshalb auch geringer Schienendehnungen nicht so schwer wiegen.

Zunächst werden mit Betonschwellen sanierte Strecken verschweißt. Dem hohen Gewicht der Schwellen wird die erforderliche Lagestabilität zugeschrieben, um die Temperaturarbeit der Schienen zuverlässig aufnehmen zu können.

Die Praxis zeigt, dass auch Holz- und Stahlschwellenoberbau mit gut unterhaltener Bettung die Kräfte der verschweißten Schienen ableiten kann. Damit kann die Verschweißung enorme Steigerungsraten erreichen und die Unterhaltungskosten für die Laschenstöße werden deutlich gesenkt.

Ende 1955 sind etwa 6,5 % (11881 WE) der aufliegenden Bundesbahn-Weichen entweder im Zusammenhang oder einzeln verschweißt.

Noch ein paar Angaben aus dem Weichenrekordjahr 1951: Von den bereits genannten 179.455 Normalspur-WE liegen 111.992 WE auf Stahlschwellen (62,4 %). Von den insgesamt 53.773 WE in den Gleisen der Sonderklasse und 1. Ordnung haben 54,3 % (29.182 WE) Holzschwellen.

Im gesamten Schienennetz der Bundesbahn werden anfangs der fünfziger Jahre 48 Millionen stählerne Gleisschwellen registriert. Das sind 44 % der insgesamt 110 Millionen Gleisschwellen oder 31.000 Km von 71.500 Netzkilometern.

1963 macht die DB Inventur und erfasst ihre Schwellen gut sortiert nach 1., 2. und 3. Ordnung.

Gleise auf Holzschwellen haben einen Anteil von 49,3 %, Stahlschwellengleise 31,2 % und mit Betonschwellen gebaute Gleise erreichen mittlerweile 19,5 %.

Bis Ende 1954 hat sich das Bild noch nicht wesentlich geändert, der Betonschwellenanteil steigt. Bei den NE-Bahnen liegen relativ wenig Stahlschwellen, eine Ursache ist vermutlich das aufwendige Verlegeverfahren.

Auch bei den DB-Schmalspurbahnen sind Weichen auf Stahlschwellen zum Jahresende 1951 in der Überzahl.

Die Unterschiede der Oberbauarten lassen sich ab Baugröße H0 gut darstellen. Außer kleineren und größeren technischen Details verändert sich auch das Gesamtbild der Gleisanlagen. Eine Auswahl von Änderungen und Neuerungen, die im Modell berücksichtigt werden können:

Betonschwellen

Neue Schienenprofile: S 64 für Tunnelgleise (1953), S 54 (1963), UIC 60 (1970)

Die Fortschritte im Weichenbau ermöglichen Weichenstraßen mit angepassten Bogenweichen für mehr Laufruhe und höhere Geschwindigkeiten.

Vergrößerung des Gleisabstandes bei zweigleisigen Strecken von 3,5 m auf 4 m bei der DB

Herausnahme von Kreuzungsweichen aus den durchgehenden Hauptgleisen und ihre Auflösung in aufeinanderfolgende einfache Gleisverbindungen

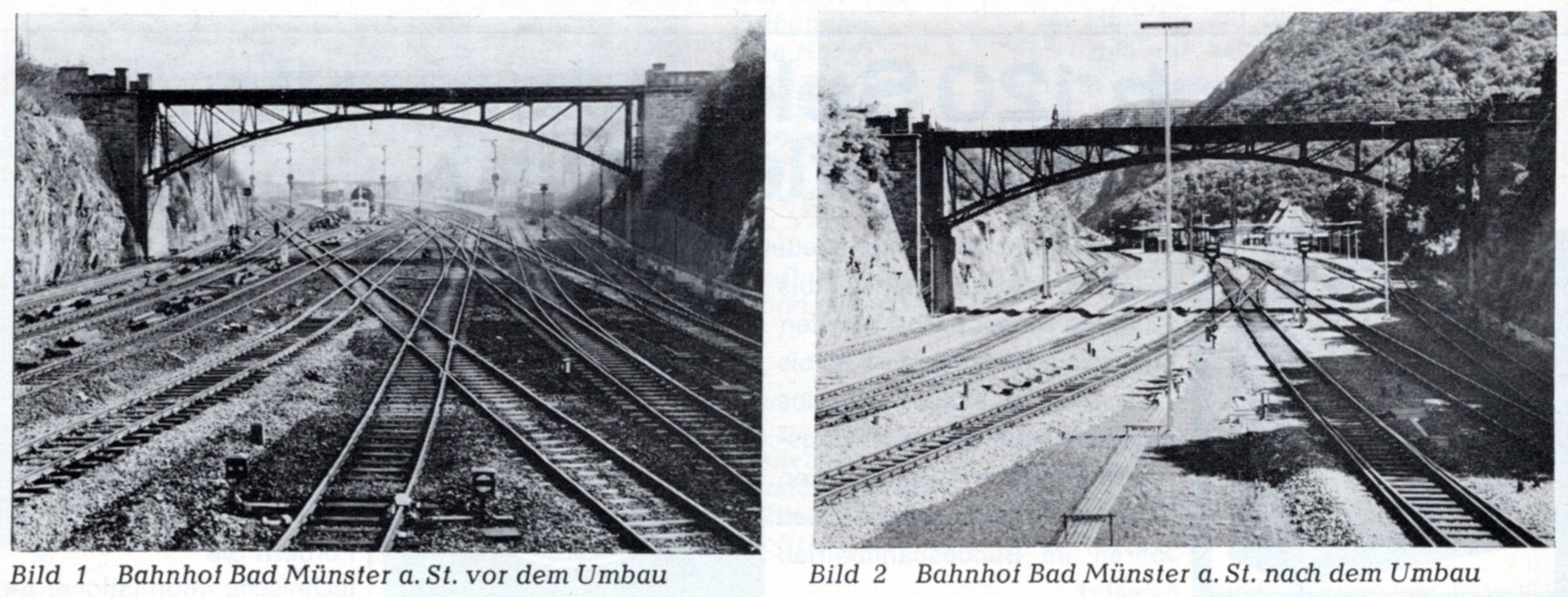

Vereinfachung der Ein/Ausfahrbereiche der Bahnhöfe; wo möglich, werden Weichen eingespart. Besonders im Zuge von Elektrifizierungsmaßnahmen wird darauf geachtet, den Gleisplan so anzupassen, dass die Fahrdrahtanlagen möglichst einfach und günstig aufgebaut werden können.

Die am D-Zug-Verkehr beteiligten Bahnhöfe sollen Bahnsteige erhalten, die auch lange Züge, gebildet aus den neuen 26,5 m-Wagen, aufnehmen können (400-m-Programm).

Im Güterverkehr sollen die zulässigen Zuglasten ausgenutzt werden. Die Zugbildungsbahnhöfe und ausgewählte Überholungsbahnhöfe bekommen längere Gleise (750-m-Programm).

Außerdem soll auch die Geschwindigkeit im Güterverkehr auf 80 km/h angehoben werden. Auf stark belasteten Strecken kann die Abbremsung eines Güterzuges zwecks Ausfädelung auf 60 km/h (EW 500) oder 50 km/h (EW 300) schnell einen Rückstau verursachen. Deshalb wird ab 1958 die neue EW 760 für 80 km/h im Abzweig eingebaut.

Speziell für Rangier- und Nebenanlagen steht ab 1953 die ABW 49-215-1:4,8 Fsch zur Verfügung. (Die wird auch bei der DR eingeführt.)

Die Vereinfachung der Bahnhofsgleispläne kann dann so aussehen.

Vor diesen Weiterentwicklungen steht aber noch die Aufgabe, den teils dramatisch schlechten Zustand der Gleise zu beseitigen. Verschlissene Schienen, Millionen Schwellen, die ausgewechselt werden müssen – über Jahre können die Langsamfahrstellen nicht abgebaut werden, es werden sogar eher mehr. Das könnte auch eine Idee für eine Modelldarstellung sein, die Aufstellung der La-Signale ist schon mal nicht so schwierig.

Der schlechte Zustand der Gleisanlagen hat seine Ursachen bereits vor dem zweiten Weltkrieg: Laut einem Vortrag von Ludwig Gabriel auf der Oberbaufachtagung 1956 wurden standardisierte Erhaltungsmaßnahmen wie die sogenannte gründliche Durcharbeitung und die kleine Unterhaltung mit Beginn der Nazi-Aufrüstung wegen des Materialmangels (Stahl) nicht mehr im erforderlichen Umfang durchgeführt. Mit Kriegsbeginn kommt noch Personalmangel hinzu, eine planmäßige Oberbauunterhaltung gibt es nicht mehr.

Daraus und aus den Kriegsschäden folgen Rückstände, die mit den verfügbaren Instandhaltungsmitteln nicht aufzuholen sind. Die Präferenzen bei Instandhaltung und Erneuerung beschreibt Gerhard Schramm - ebenfalls auf der Oberbaufachtagung 1956:

Vorläufige Bestandsaufnahme für den Modellbau:

Für puristisch oder finescalerisch Veranlagte gibt es detailierte Bausätze für die Baugrößen H0, 0 und 1 (bei den kleineren Baugrößen kenne ich mich nicht so aus). Man konzentriert sich aber ausschließlich auf den Oberbau K bzw. auf S 49-Reichsbahnweichen (Stand 2024).

Es wäre vermessen, von Kleinserien-Anbietern für einen kleinen Markt ein Komplettprogramm für alle Fälle zu erwarten. Allein die Verfügbarkeit der diversen Schienenformen im gewählten Maßstab ist utopisch. Hier bleiben nur Annäherungen mit einigermaßen passenden Schienenprofilen oder - wo es geht – mit Anpassungsarbeiten.

Länderbahnweichen und generell Weichen auf Stahlschwellen (außer H0) sind Aufgaben für den Selbstbau. Einige H0er haben bereits schöne Länderbahnselbstbauten vorgestellt.

Und einer genaueren Betrachtung vorgreifend: auch DB-Spezifikationen (Keilverspannung) der Reichsbahnweichen ab 1958 und die Neuentwicklungen ab 1970 werden schlicht übersehen, ebenso Alternativen bei den Schienenbefestigungen (federnde Elemente).

Allerdings sind Modellbahner und auch viele Eisenbahnmodellbauer nach meiner Erfahrung Liebhaber des Klischees oder - wie ein Modellbaukollege meint – in Sachen Oberbau völlig ahnungslos und auch nicht gewillt, das zu ändern: Der Oberbau K ist selbstverständlich, natürlich fahren auch moderne Fahrzeuge über Laschenstöße, damit es schön klackert und weil es ein so dekoratives Detail ist, Weichen liegen auf Holz und haben Schienenstützen für die Backenschienen und Federschienenzungen und das ist dann die Universallösung für alle Epochen. Dass das die Realität nur unwesentlich abbildet, konnten die geneigten Leser*innen den gerade bewältigten Zeilen entnehmen. Und was daran mit Blick auf die Abfolge technischer Entwicklungen (epochenbewusst!) im Detail nicht immer stimmt ist ein weiteres Thema.

Quellen:

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1933

Eisenbahntechnik 1950, Heft 7

Jahrbuch des Eisenbahnwesens 1952

Wulfert, Die Weichen Form 6 und 8 der Deutschen Bundesbahn 1952

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1953

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1954

Der Eisenbahningenieur 1956, Heft 7

Der Eisenbahningenieur 1956, Heft 5

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1956

Der Eisenbahningenieur 1958

Der Eisenbahningenieur 1965

Der Eisenbahningenieur 1958, Heft 7

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1959

Eisenbahntechnische Rundschau 1959, Heft 8

Anhang zu Oberbauvorschriften (Az Obv) 1949, Ausgabe 1960

Der Eisenbahningenieur 1968

Elsners Taschenbuch der Eisenbahntechnik 1971