Reichsbahnweichen

eine Entwicklungsgeschichte

letzte Änderung am 20. April 2025

Reichsbahnweichen sind von der DRG entwickelte Regelspurweichen und wurden von den deutschen Staatsbahnen fast fünf Jahrzehnte lang gebaut. Diese Konstruktionsmerkmale blieben unverändert:

S 49-Schienen

Oberbau K auf Stahl- oder Holzschwellen

feste Stöße auf Breit- bzw. Doppelschwellen, auch nach Einführung der durchgehenden Schienenschweißung

Die Lagepläne der Originale geben Auskunft über die wesentlichen Abmessungen, geometrische Anordnung, Angaben zum Weichengestänge (Fahrbahn), die Schwellenlage und Entstehungsjahr bzw. Zeichnungsursprung.

In der Regel finden sich auf den Lageplänen auch

Art der Schwellen (Stahl, Holz, Beton)

Bauart der Zungenvorrichtung

besondere Befestigungsmittel

und manchmal genauere Hinweise zu

Backenschienenabstützung

Herzstück

Radlenkern

Die Vielfalt des Vorbilds ist erheblich, bislang (2024) von Spezialisten für H0 und 0 immerhin ansatzweise angeboten bzw. dargestellt. Für die Baugröße 1 wird von zwei Anbietern nur die EW 49-190-1:9-Fsch (H) in maßstäblicher Ausführung als Bausatz gefertigt (EW 300 unsicher).

Bei der Reichsbahn und den Nachfolgern DB und DR dominieren bis Ende der Fünfziger die Länderbauarten, modellbauerisch beherrscht aber nur eine S 49-Reichsbahnweichengrundform (oder daran angelehnte Versuche) das Bild. Dieser historisch gesehen nicht zutreffende Trend braucht ergänzende Vorbildinfos.

Die S 49-Rbw werden ab 1927 für die deutschen Staatsbahnen gebaut, einige liegen heute noch in Nebengleisen oder Birkenwäldchen. Für die Modellbauer*innen, die unter vorbildlich nicht nur maßstäblich sondern auch zeitlich richtig eingeordnet verstehen, liste ich die Veränderungen auf, die die Rbw erfahren haben – um die Übersichtlichkeit zu wahren liegt der Schwerpunkt auf den Ew 190-1:9.

Und da die Reichsbahnweichen nicht der Weichenweisheit Schluss sind, gibt es auch Folgeentwicklungen.

Die Entwicklung und die offensichtlichen Merkmale, die beim Modellbau berücksichtigt werden können:

1927 Beginn der Fertigung

Backenschienenverspannung mit Schienenstützen Stü (bis 1958/60)

Stahlschwellen, geknickte Breitschwelle hinter dem EH, danach 7 Langschwellen

Gz oder Fz

Hakenverschluss (bis 1936)

Einfaches Herzstück (EH) nach Blatt 4, lange Vollschienen mit Futterstücken an der Herzstückspitze

Spurerweiterung auf 1441 mm im Abzweig (über den gesamten Fertigungszeitraum)

1929 dito mit

Holzschwellen, gerade Doppelschwelle hinter dem EH, danach 7 Langschwellen

EH nach Blatt 204, lange Vollschienen mit Futterstücken an der Herzstückspitze

Zwischenbemerkung: Die EH Bl.4 und Bl.204 sind im Grunde baugleich. Die Unterschiede liegen in den eingezeichneten Stahl- bzw. Holzschwellen und den entsprechenden Befestigungsmitteln. Bei den Blättern handelt es sich um Zusammenstellungen; für die einzelnen Bauteile gibt es jeweils nur eine Werkzeichnung.

Im Blattwesen der Reichsbahn erhalten die Zeichnungen für Weichen und Kreuzungen auf Holzschwellen die Nummer der entsprechenden Stahlschwellenkonstruktion plus 200 (aber nur wenn Schwellen mitgezeichnet werden). Ich belasse es in meinen weiteren Ausführungen bei Angabe der Grundnummer soweit es gleiche Ausführungen für Stahl und Holz gibt. Spätestens 1948 wird in der Literatur nicht mehr unterschieden, nur die Kriegsbauarten behalten ihre 200er Blattnummern.

1931 Änderung

Herzstück nach Blatt 4a, lange Vollschienen mit ausgeschmiedeten Zungenspitzen für mehr Festigkeit (für den Modellbau: Veränderungen der Ausschmiedung im Flügelschienenzwickel gegenüber Bl.4)

Einführung des Klammerspitzenverschlusses, zunächst liegt die Schieberstange noch vor den Klammern (vom WA aus gesehen), Bohrungsabstände im Zungenfuß 80/150 mm

1936 Änderung

Herzstück nach Blatt 4b, kurze Vollschienen mit ausgeschmiedeten Zungenspitzen und angeschweißten Regelschienen

letzte Regelausführung mit Stahlschwellen, Senkung des Stahlverbrauchs zu Gunsten der Nazi-Rüstung

Klammerverschluss wird Regelbauart, Klammern liegen vor der Schieberstange (vom WA aus gesehen), Bohrungsabstände im Zungenfuß 80/93 mm (ist auch so geblieben)

1941 Änderung: Kriegsbauart, weitere Konzentration der Stahlproduktion auf Nazi-Kriegsführung

Herzstück nach Blatt 204s, Regelschienen mit Futterstücken

nur Gz

nur auf Holzschwellen, gerade Doppelschwelle hinter dem EH, danach 3 Langschwellen

Rippenplatten (Rp) nur in der Zungenvorrichtung, sonst Unterlagsplatten (Up)

1941 Änderung: für Weichen der Regelbauart

die letzte Langschwelle 51 wird durch zwei Schwellen 164 ersetzt, Abstufung der Schwellen ab 3 m Länge jetzt in 10 cm-Schritten

1942 Änderung: Abkehr von der Bauart 1941 wegen zu schwacher EH

Herzstück nach Blatt 204v, kurze Vollschienen mit Futterstücken, stabilere Kriegsbauart (für den Modellbau: Ausschmiedung plus Futterstück im Flügelschienenzwickel wie bei den EH nach Bl.4/204)

1946 Änderung (DB), (Änderungen DR s.u.)

Herzstück nach Blatt 4c, Vollschienen im Kurzgesenk mit angeschweißten Regelschienen (für den Modellbau: identisch mit Bl.4b)

Standardbefestigungen

1951/52 Änderung

Einführung der Federschienenzunge (Fsch), Pläne von vor 1945 (s.u.)

Fahrbahnen werden zunehmend geschweißt

1954 Änderung

Radlenker, Verlängerung von 3200 mm auf 4600 mm

1955 Änderung

AzObv 42 B: “Neue Weichen auf Holz- und Stahlschwellen sollen in der Regel in sich und miteinander verschweißt werden, alte Weichen nur dann, wenn ihr Gesamtzustand noch eine angemessene Liegedauer erwarten lässt.”

1960 Änderungen

Gz und Fz keine sind Regelbauarten mehr

Backenschienen mit Keilverspannung

keilverspannte Radlenker aus S 49

Herzstück Bl.4f, geschweißt, angeschweißte Futterstücke (geschweißte Herzstücke werden seit 1953 bei der neuen ABW 215 verbaut)

versuchsweise angeschweißte Flügelschienen (beendet)

bis ca. 1970

diverse Herzstückentwicklungen, Optimierung der Herzstückschweißung

für den Modellbau: an der EW 190 - 1:9 keine sichtbaren Veränderungen mehr

Die DB nimmt noch drei neue Konstruktionen in den Reichsbahnweichenkatalog auf:

EW 300 - 1:14 (Kombination aus Baugruppen der EW 300 - 1:9 und EW 500 - 1:14)

Flachkreuzung 1:14 mit beweglichen Doppelherzstückspitzen

EKW 850 - 1:18,5 mit beweglichen Doppelherzstückspitzen

Die Kr - 1:14 und die EKW 850 - 1:18,5 könnte man rückblickend als Übergangsform betrachten: Beide haben Doppelschwellen nur noch an den Weichenenden.

Ende der Konstruktion von S 49-Weichen nach Rbw-Schema

Folgeentwicklungen der DB

ab 1972/73

Neuentwicklungen in Anlehnung an den UIC 60-Weichenbau (Es gibt keine 190er-Weichen mit UIC 60)

Innere Backenschienenverspannung (IbaV)

geschweißt

keine Doppelschwellen, Anfangsschwelle 2,6 m

Fsch

dito mit S 54 ab 1979

Rl 1-60 mit Federbügeln oder Böcken auf Srp5, 6800 mm lang

Fz (neue Bauart ohne Zungenplatten)

ohne Spurerweiterung (zunächst Ausnahmegenehmigung nach UIC 710)

Wanderschutz SF15 L/R

Planungen mit Stahlschwellen, nicht realisiert

ab ca. 1980 erste Versuche mit Betonschwellen (erstes Projekt ist eine EW 54-500-1:12)

Deutsche Reichsbahn (Ost)

gekürzte Radlenker 3100 mm (statt 3200 mm)

gekürzte Flügelschienen 3770 mm (statt 3870 mm)

Holzschwellen, 5 Langschwellen nach letzter Doppelschwelle

Herzstück nach Blatt 4v, wahrscheinlich ähnlich DB-4c

Herzstück nach Blatt 204s und 204s-1, Regelschienenherzstücke (siehe Kriegsbauart 1941), für schwache Belastungen

DR-Neuentwicklung ca. 1970

EW 49-Pa-190-1:9-Fsch (H)

Parabel im WA

durchgehend geschweißt

keine Doppelschwellen

Radlenker 2700 lang, Bauform ?

EH nach Blatt Sk-Nr. 620-1

Dreischienige Weichen

Zu Kombinationen von Regelspurweichen 190 mit Schmalspur habe ich bisher nur eine umfangreiche Aufstellung und einige Zeichnungen aus dem Jahr 1943. Danach gibt es diese Bauformen nur mit Länderbahnweichen und mit Weichen der zwangseingegliederten österreichischen Bahnen.

Da die Rbw bei der Deutschen Bundesbahn zunächst weiterhin für Gleise 1. Ordnung vorbehalten sind, kann eine Nachkriegsentwicklung S 49/Schmalspur als unwahrscheinlich gelten.

Hat jemand etwas zur DR mitzuteilen?

Damit ist die Entwicklung von EW 190 1:9 natürlich nicht beendet, insbesondere die Bauform mit Betonschwellen nimmt ab Mitte der 80er Jahre parallel zur Entwicklung neuer Weichen für die Schnellfahrstrecken Fahrt auf. Dazu möglicherweise irgendwann mehr.

Federschienenzungen-Vorrichtungen

Seit Willy Kosak und Kollegen maßstäbliche und hoch detailierte Weichenmodelle in den hiesigen H0-Modellbau eingeführt haben ist die Reichsbahnweiche mit Laschenstößen und Federschienenzungen-Vorrichtung das allgegenwärtige Modellbau-Nonplusultra für Epoche 2 bis in die Gegenwart. Auch weil diese Zungenform vergleichsweise einfach nachzubauen ist, ist sie so beliebt. Deshalb habe ich ein paar Daten zu ihrem Auftauchen in der deutschen Gleis- und Weichenlandschaft zusammengesucht.

S 49-Grundformen 1951

In seinem Band über die Reichsbahnweichen (1940) erwähnt Professor Hartmann, dass bis dahin nur die EKW 500 und DKW 500 mit Federschienenzungen ausgeführt werden, dokumentiert auf den Lageplänen 142/342 (1936), 170/370 (1938) und den ergänzenden Blättern mit Herzstücken, Radlenkern, Zungenbearbeitung und besonderen Rippenplatten, jeweils für Stahl- und Holzschwellen.

Vor der Konstruktion der ersten 500er-Kreuzungsweichen wird ab 1934 ein Großversuch mit Federschienenzungen an pr 8a-Weichen, bad 140-Weichen und sä VI-Weichen durchgeführt. Die fehlende Fixierung durch das Zungengelenk bzw. durch die Zungenplatte sorgt zunächst für eine starke Wanderneigung der Zungen, was aber durch konstruktive Maßnahmen eingedämmt wird.

Zuvor hat sich die neue Zungenvorrichtung bereits ab 1932 bei den BBÖ (spätere ÖBB) bewährt.

1943 werden dann weitere Lagepläne für die EW-190-1:9, EW-300-1:9 und EW-500-1:12 mit Federschienenzungen eingeführt. Steil- und Kreuzungsweichen sind offenbar noch nicht ausgearbeitet. Die vorliegende Literatur gibt nicht her, dass die neue Bauform in den letzten Kriegsjahren tatsächlich über die Konstruktionsphase hinausgekommen wäre.

1948 übernimmt G. Wulfert für sein aktualisiertes Buch über Reichsbahnweichen die 1943er Lagepläne mit Fsch.

Ein Artikel in der Eisenbahntechnik (1950-Heft 7) beantwortet schließlich die Frage ab wann Rbw mit Federschienenzungen-Vorrichtungen gebaut werden.

Laut einer Bestandsaufnahme von Reichsbahnrat Birmann haben alle vorhandenen S 49-Grundformen Gelenkzungen oder Federzungen, nur „einzig allein die Kreuzungsweiche 49-500-1:9 hat bislang (seit 1936) Federschienenzungen“.

Aufstellungen für den Baudienst aus dem Jahr 1951 entsprechen der Tabelle.

Im Folgejahr scheint Bewegung in die Geschichte zu kommen. Jedenfalls liegt von 1953 eine Berichtigung der Stoffliste 1952 vor, in der die Weichen mit Federschienenzungen nachgetragen wurden. Und Stoffliste heißt, dass es tatsächlich auch Material für den Weichenbau gibt.

Viel Text – kurze Zusammenfassung: So wie wir die EW 49-190-1:9-Fsch kennen erscheint sie erst in der Modellepoche III in den Bundesbahn-Vorbildgleisanlagen.

Federschienenzungen werden zunächst als Regelbauart nur in neuen Weichen auf Holzschwellen eingebaut. Im Rahmen der Aufarbeitung erhalten dann auch Gz- und Fz-Weichen Fsch-Vorrichtungen mit den entsprechenden Schwellensätzen, darunter auch Weichen auf Stahlschwellen. Das ergibt eine relativ einfach zu erstellende Modellvariante für Nebengleise.

Im Oberbau-Lehrbrief 8 der DR von 1958 gibt es einen Hinweis auf die Einführung der Federschienenzunge. Die Aussage erlaubt leider keine genaueren Rückschlüsse auf die Einführung der Fsch bei der DR.

Radlenker

Bei den Probefahrten mit den E 10-Vorserienloks wird bei höheren Geschwindigkeiten ein unruhiges Fahrverhalten im Herzstück/Radlenkerbereich von EW 190 registriert. Die Geschwindigkeit ist nicht alleine problematisch, denn schnell gefahren wurde in den dreißiger Jahren auch schon, sogar eher schneller als bei der frühen Bundesbahn. Untersuchungen weisen auf Ungenauigkeiten beim Verlegen der Langschwellen nach dem Herzstück als wesentliche Ursache hin.

1954 werden 4,6 m lange Radlenker für die W 190-1:9 zur DB-Regelbauart. Die längeren Radlenker sorgen für einen sanfteren Einlauf der Radsätze in den kritischen Bereich. Gleichzeitig wird der Baudienst zur Beachtung der Zeichnungsmaße angehalten, insbesondere der Springmaße an den letzten Doppelschwellen.

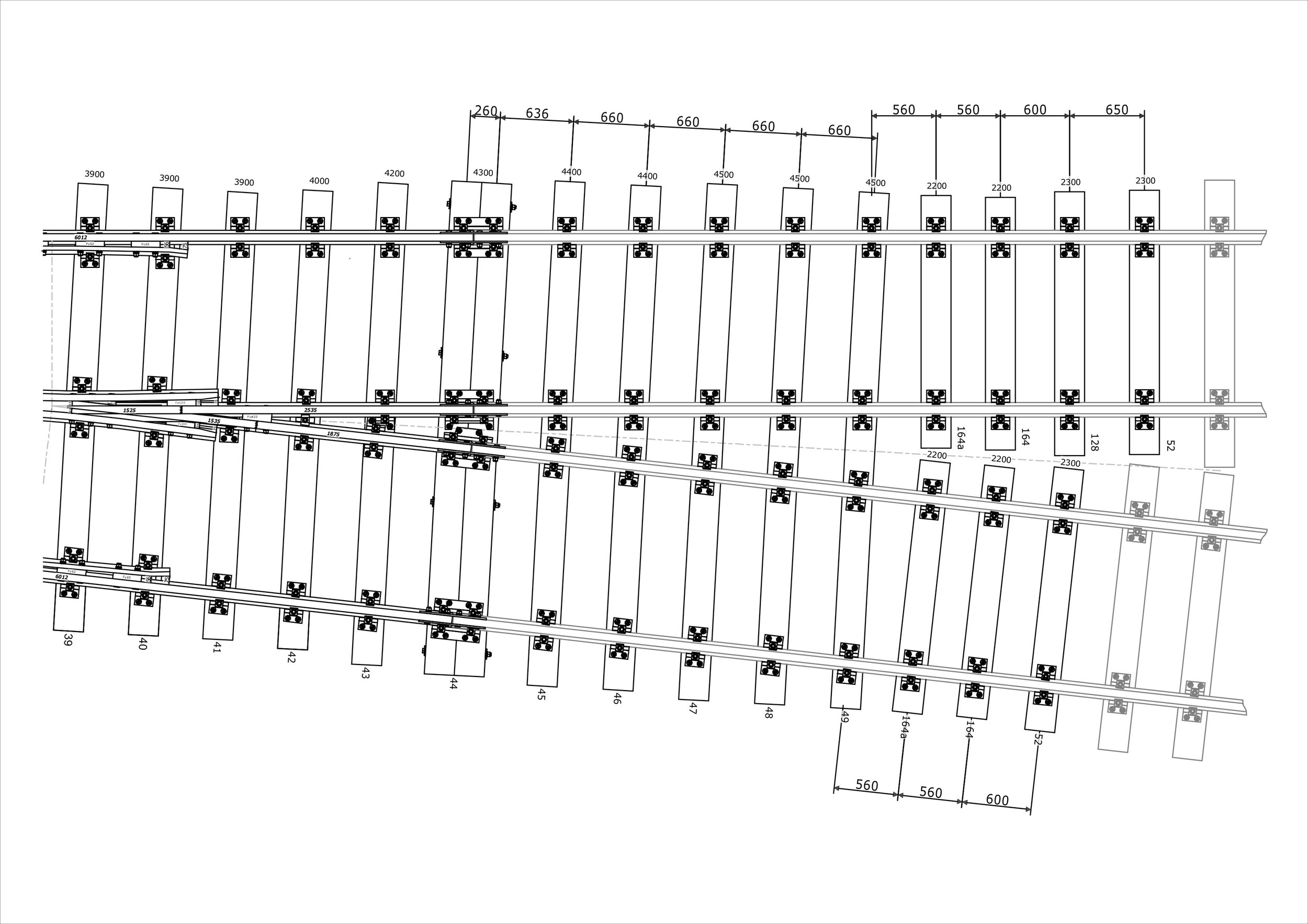

Weichenenden

Wie bereits erwähnt unterscheiden sich die Entwicklungsstufen der EW 190-1:9 auch im Schwellenplan der Weichenenden. Die folgenden Beispiele gehören zu Weichen in freier Lage, das sind Weichen die wie im Lageplan der Grundform gezeichnet eingebaut werden können. Dazu eine ältere und eine neuere Definition:

Die neuere Beschreibung bezieht sich auf den Umstand, dass in Gleisabschnitten zwischen Weichen bis 40 m Länge nicht auf geneigte Schienen gewechselt wird.

Für alle Weichenverbindungen und Gleisabstände gibt es jeweils eigene Zeichnungen. Die Vielzahl der Möglichkeiten wird durch die Kombinationen mit Länderformen noch erweitert.

Einige Anbieter von für Puristen und Finescaler gedachten Weichenbausätzen gestalten die Übergangsschwellen 52 als Doppelschwellen. Das macht keinen Sinn: Laschenstöße sind beim Vorbild hier nicht erforderlich und kosten sowohl in 1:1 als auch im Modell unnötig zusätzlich Geld. Beim Vorbild kommt noch der Unterhaltungsaufwand hinzu. Der Fehler lässt sich recht einfach beheben: Lasst die Doppelschwelle samt Stoßplatte, Laschen und kurzen Schienenstücken weg, die Teile lassen sich bestimmt an anderer Stelle gebrauchen.

Die längeren Radlenker sorgen auch für die bessere Führung von Drehgestellfahrzeugen, deren Zahl bei der Bundesbahn zunimmt. In der Eisenbahn-Neuzeit werden inzwischen auch 190er-Weichen für Industriebetriebe mit 7,2 Meter langen Radlenkern gebaut, die auch im geraden Strang kaum schneller als mit 50 km/h befahren werden.

Übergabegleise von Evonik (ehemals Auguste Viktoria) am DB-Bahnhof Marl-Sinsen (2019)

Mit Einführung der keilverspannten Zungenvorrichtungen für Rbw ab 1958 wird auch eine neue Radlenkerform zur Regelbauart. Die Radlenker werden jetzt auch aus der S 49-Schiene gefertigt, auf das spezielle Radlenkerprofil Rl1-49 kann verzichtet werden. In engen Bereichen von Kreuzungen und Kreuzungsweichen kann die neue Bauart jedoch nicht untergebracht werden.

Die Weichen 190-1:9 erhalten sieben Langschwellen nach der letzten Doppelschwelle, die längste misst 4,8 m . Der Verlegeplan ist ab 1929 gültig - hier gezeichnet mit einem Herzstück nach Blatt 4a (1931).

Unter meinen fünf Beispielen findet Ihr nur eine Weiche auf Stahlschwellen. Das darf nicht täuschen, das ist zunächst die Standardbauart der S 49-Weichen ab 1927 und wäre es wohl auch noch einige Zeit geblieben, wenn die Aufrüstung nicht so viel Stahl aus der zivilen Produktion abgezogen hätte.

Der Schwellenplan für Stahlschwellenweichen wird im Lauf der Jahre nicht verändert. Das Beispiel könnte aus dem letzten Stahlschwellenproduktionsjahr 1936 stammen, mit dem gerade eingeführten Herzstück nach Blatt 4b. Da das Bundesbahnherzstück 4c als Modell vom 4b nicht zu unterscheiden ist kann es sich aber auch um eine DB-Weiche handeln, bei der das Ursprungsherzstück ausgetauscht worden ist.

Diese Bundesbahnweiche ist verschweißt, hat bereits die längeren Radlenker und das Nachkriegsherzstück 4c. Die letzten Langschwellen fallen gegenüber der 1929er-Erstausgabe teilweise kürzer aus und es sind nur noch sechs.

Die Änderung geht auf den Nachtrag vom 1.4.41 zum Verzeichnis der Reichsbahnweichen des RZA zurück. Zur Einsparung von Schwellenholz werdenbei Schwellen ab 3 m Abstufungen von 10 cm (vorher 20 cm) eingeführt. Die letzte Langschwelle wird in zwei kurze Schwellen unterteilt.

Bei der EW 190 -1:9 ist es die Schwelle 51, die durch zwei Schwellen 164 ersetzt wird. Die Bundesbahn übernimmt die Änderung.

Die DR (DDR) begnügt sich mit fünf Langschwellen. Auch am Stahl wird laut Literatur gespart: die Radlenker und Flügelschienen sind jeweils 100 mm kürzer als bei den DRG-Weichen. Das Weichen-Handbuch von G. Müller enthält leider keine weiteren verwertbaren Angaben dazu. Deshalb habe ich vorerst keine Änderungen vorgenommen.

Wenn jemand etwas zum Thema beizutragen hat, bitte ich um Nachricht.

Die Kriegsbauart 1941 fällt durch das Regelschienenherzstück und nur drei Langschwellen nach der letzten Doppelschwelle auf. Die paar Zentimeter, die sich durch Ersatz der Langschwellen durch Einzelschwellen einsparen lassen, fallen nicht besonders ins Gewicht. Wesentlich ist, dass die kurzen Schwellen leichter zu beschaffen sind.

Die Schienen liegen auf gestanzten Blechplatten, befestigt mit alten Schwellenschrauben Ss 1, Ss 2 und Klemmplatten Rw 1.

Für die Platten im Herzstückbereich (Schwellen 39-42) fehlen mir (noch) genauere Angaben.

Quellen:

diverse Blätter, sonstige Zeichnungen von Rbw

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1933

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1943

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1950

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1951

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1952

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1953

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1959

Die Schwellensätze der Weichen, G. Wulfert, 1941

Die Reichsbahnweichen, G. Wulfert, 1948

Die Reichsbahnweichen, G. Wulfert, 1960

Reichsbahnweichen und Reichsbahnbogenweichen, Hartmann, 1940

Eisenbahntechnik 1950

Der Eisenbahningenieur 1958

DB Fachbuch 8/16 1979

Eisenbahntechnische Rundschau 1979

Lageplan Iow 54.01.0102

Weichen-Handbuch, Gerhard Müller 1979

Lehrbriefe für das Fachschul-Fernstudium, Oberbau, Lehrbrief 8 1958

Elsners Taschenbuch der Eisenbahntechnik 1972