Pflaster und andere Gleiseindeckungen

Der Klassiker

Damit sind Betriebsflächen gemeint, auf denen Gleise und Weichen liegen und die gleichzeitig von LKW, Karren, Flurförderfahrzeugen u.ä. genutzt werden. Zu diesem Zweck wird der entsprechende Bereich bis zur Schienenoberkante mit tragfähigem Material aufgefüllt.

Die einfachste Lösung ist gestampfter oder gewalzter Splitt, Schotter und ähnliche Stoffe in Verbindung mit Rillenschienen. Der sorgfältige Oberbauingenieur legt jedoch Wert auf ein trockenes Gleisbett und festen, tragfähigen Unterbau. Niederschläge sollen möglichst abgeleitet werden, was nach versiegelten Flächen verlangt*. Der Modellbauklassiker ist das Steinpflaster, meist Naturstein mit Kantenlängen um 10 cm. Ab den Sechzigern werden verstärkt Betonsteine eingesetzt.

Es kann nur der Bereich zwischen und knapp neben den Schienen gepflastert sein, bei meinem Musterbetrieb vor Ort beträgt die Gesamtbreite so eines Pflasterstreifens 3 - 3,6 m. Minimum sollte die Schwellenbreite sein. Die restliche Betriebsfläche wird dann mit Schotter/Splitt, Asphalt usw. eingedeckt. Auf jeden Fall muss für einen Abfluss der Niederschläge gesorgt werden. Rillenschienen und Spurrillenschien erhalten deshalb Öffnungen, an die Entwässerungskästen angeschlossen werden können, die wiederum an die Platzentwässerung angebunden sind. Die Betriebsfläche soll vom Gleis weg entwässert werden.

So ein Entwässerungskasten ist auf dem Foto rechts oben zu sehen.

Das Ende der Pflasterdecke wird gesichert, durch Abschlusssteine oder wie hier mit einem eingeschweißten Winkelprofil.

*

Es gibt selbstverständlich auch Betriebe mit nicht oder teilweise befestigten Hofflächen, die für den Modellbau sehr interessante Möglichkeiten bieten, z.B. Fahrspuren und Pfützen.

Das Gleis bleibt im Betrieb in Bewegung und mit dem Gleis auch die das Gleis umgebenden Stoffe. Hier hat der Unterbau für das Pflaster nachgegeben und man kann ganz gut erkennen, wo die Schwellen liegen.

Alternativen

Ab den Fünfzigern werden Alternativen zum Pflaster entwickelt. Dabei müssen die inzwischen höheren Gewichte der Straßenfahrzeuge berücksichtigt werden.

Die Aufstellung rechts (1969) zeigt die Beispiele 12 und 13 für niedrige und mittlere Belastungen durch LKW und Flurförderfahrzeuge (sogenannter Querverkehr).

Mit Belastung ist das Zusammenspiel von Fahrzeuggewichten und Häufigkeit der Querungen gemeint.

Auch wenn der Zeichner der Tradition verpflichtet Holzschwellen einbaut, werden Betonschwellen empfohlen, weil Holzschwellen unter Luftabschluss zur Fäulnis neigen.

Bei starkem Querverkehr wird auf das Gleisrost verzichtet, die Schienen liegen auf einer durchgehenden Betonplatte. Auf Schienenbefestigungen wird ganz oder teilweise verzichtet, die Spurhaltung wird durch Spurstangen gewährleistet. Die Höhenlage wird gegebenenfalls durch Zwischenlagen reguliert.

Die Platte kann in Ortbeton erstellt werden, mit vorgefertigten Elementen kann die Bauzeit aber erheblich verkürzt werden.

Den Vorteil bieten auch die Gleistragplatten, die ab Mitte der Sechziger verwendet werden.

Es gibt reichlich Varianten der Beispiele 12 - 15. So können in Anlagen nach Bild 12 statt der Rillenschienen Standardprofile verlegt werden. Eine vorschriftsmäßige Spurrille und der Kantenschutz wird mit hölzernen Streichbalken oder Betonformsteinen gewährleistet.

Schwarzdecken

Nach 1960 werden Schwarzdecken auch ohne Streichschwellen oder andere konstruktive Elemente gebaut. Die Spurrille wird hier nach dem Walzen aus der Decke herausgeschnitten. So soll die Kante der Rille besonders widerstandsfähig werden - das scheint bei der Anlage auf dem Vorbildfoto (rechts) nicht hundertprozentig geklappt zu haben (Baujahr 1982/Foto 2008). Für die Trockenhaltung werden die Fugen zwischen Schwarzdecke und Schiene abgedichtet. Einen Abfluss aus den Spurrillen gibt es nicht.

Links ist meine Nachbildung in 1:32 zu sehen. Die untere Schicht wird mattschwarz lackiert, darauf wird ein Gemisch aus feinem Splitt und noch feinerer gesiebter Spur-N Schlacke (als Asphaltanteil) verklebt und nach dem Trocknen geschliffen. Diese vielfältigen Grauschattierungen kriegt man mit keiner “Straßenfarbe” hin und Ausbesserungen mit frischem Splitt dürfen ruhig auffallen.

Schäden wie die angeknabberte Spurrillen oder Senkungen in den Schwellenzwischenräumen wie beim Pflaster können kleine Herausforderung für den Modellbau sein.

Eindeckung mit Betonplatten

Bereits in den fünfziger Jahren werden für die Kreuzungen mit dem Straßenverkehr verschiedene modular aufgebaute Systeme aus Beton gefertigt. Es liegt nahe, solche Elemente auch auf den Höfen von Anschließern einzubauen.

Die Bahn und die Hersteller entwicklen Systeme mit Klein- und Großplatten. Die Kleinplatten sind auf den Schwellenabstand der Bundesbahnstrecken (650 mm) abgestimmt, kommen für Anschlussgleise mit größeren Schwellenabständen deshalb nicht in Frage. Genausowenig sind Systeme geeignet, die beste Holzschwellen als Auflager benötigen, jedenfalls nicht, wenn sparsame Betriebe mit Altanlagen als Kunden gewonnen werden sollen.

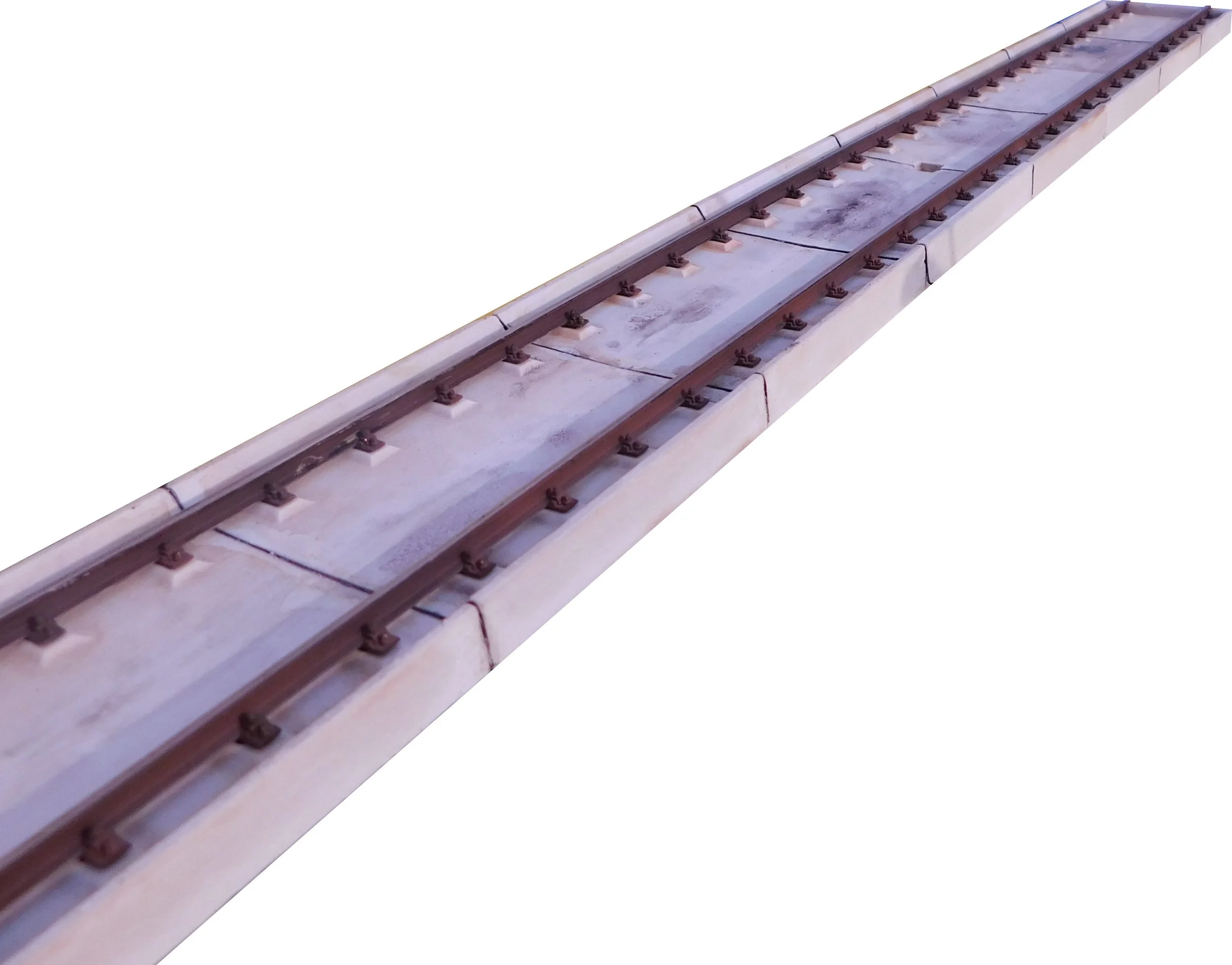

Eine Art Universallösung sind die ebenfalls zunächst für Wegübergänge gedachten Großplatten. Die werden in Zusammenarbeit mit der BD Trier entwickelt, haben eine Stärke von nur 100 mm und sind deshalb auch für leichte/niedrigere Schienenprofile geeignet. Die relativ geringe Stärke ist möglich, weil die Platten vollflächig auf einem Splittbett aufliegen. Am Oberbau muss nichts geändert werden, soweit er den erwarteten Belastungen entspricht und der Einbau ist verhältnismäßig einfach.

Auf dem Foto aus dem Hafen Bremen (1970/71) ist das Prinzip gut zu erkennen: in diesem Fall Großplatten zwischen den Schienen und schmalere Außenplatten wie sie für Wegüber-gänge vorgesehen sind. Die Bereiche zwischen den Gleiseindeckungen sind mit angepassten Großplatten belegt (außer den kleinen dunklen Bereichen mit Kanaldeckeln). Die Eindeckung im Bereich der Weichenzunge ist nicht klar auszumachen.

Die Platten werden mit einfachen Hilfskonstruktionen oder leichten Kränen auf die vorbereitete Splittlage abgesetzt.

Die Platten bestehen aus einem Stahlprofilrahmen mit eingeschweißter Bewehrung, in den hochfester Beton (alte Bezeichnung B600) eingerüttelt wird. Zapfen und Bohrungen an den Stirnseiten sorgen für eine Lage ohne Höhenversatz.

An den Enden befinden sich zwei Langlöcher mit eingelassenen Stabstücken, an denen das Hebegeschirr eingehakt wird. Irgendwann (Modellepoche 5 oder 6) ändern Hersteller das, dann reichen zwei Langlöcher in der Längs-/Schwerachse.

Mit der Nutzung der Platten für Werkshöfe, Kaianlagen usw. werden Sonderformate erforderlich. Für Bögen werden kürzere und auch trapezförmige Platten hergestellt, damit die Rillenweite von 70 mm eingehalten werden kann und die Stoßfugen eine durchgehend gleiche Breite haben. Bei Radien ≤ 100 m werden dem Bogen angepasste Platten empfohlen.

Für genormte Rillenschienenweichen werden entsprechende Plattensysteme angebote, aber auch für die Eindeckung von Regelschienenweichen lassen sich Vorbildfotos finden.

Wenn die gesamten Gleisanlagen mit Rillenschienen aufgebaut werden, kann mit maßgeschneiderten Lösungen eingedeckt werden.

Der Spalt zwischen Platte und Schiene wird mit einer Bitumen-Splitt-Mischung vergossen. Die Rillentiefe bei Vignolschienen: 38 mm bis 50 mm.

Epoche 6-Spalten (früher?) werden - gerade in Bereichen, in denen Arbeiter*innen zu Fuß unterwegs sind - aus Unfallschutzgründen gerne auch mit elastischen Gummielementen geschlossen, die unter den Spurkränzen nachgeben. Für eine Nachbildung im Modell wäre da noch etwas Hirnschmalz nötig.

1962

Tragplatten

Gleistragplatten sind Straße gleichzeitig Element des Oberbaus .

Sie werden für Bahnübergänge der DB gefertigt und sind für Schienen S 49 und S 54 ausgelegt. Zunächst werden die Schienen in ihrer Nut mit Hartholzkeilen verspannt, nach Einführung des Spannklemmenoberbaus (HM bzw. W) ab 1970 mit Skl 1 auf in der Seitenlage einstellbaren Winkelführungsplatten. Die Nuten werden ähnlich wie bei den Eindeckungen mit Großplatten mit einer Bitumen-Split-Mischung aufgefüllt.

Mit trapezförmigem Grundriss können die Platten in Bögen bis 78 m Halbmesser verlegt werden. Die Fugen zwischen den Platten werden mit Vergussmassen geschlossen.

Bei der Bundesbahn sollen beim Übergang von Schotterbettung auf Gleistragplatten drei Doppelschwellen verlegt werden. Auf dem Foto von Köln-Eifeltor (weiter unten) sind die am rechten Bildrand zu erahnen. Entsprechende Beispiele aus der Privatwirtschaft habe ich noch nicht gefunden.

Der Einbau ist deutlich aufwendiger, als die nur “oberflächliche” Eindeckung mit Platten Typ Moselland und ihren vielen Varianten. Die möglicherweise bereits vorhandenen Gleise müssen aufgenommen oder auch ausgetauscht werden, Erdarbeiten sind oft erforderlich - das Ganze muss also unbedingt zum Umfeld passen, sowohl zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Betriebes als auch zur Belastung durch den Querverkehr.

Die Abmessungen der Grundform (rechts oben) und die Verwendung in einer DB-Anlage in Verbindung mit Betonsteinpflaster (ca. 1970).

Ein Versuchaufbau in 1:32 für den Empfang von Heizöl für einen Brennstoffhandel ist nach einem Foto entstanden. Die Hauptabmessungen entsprechen den DB-Bauarten. Der Querschnitt unterscheidet sich von den gezeigten Bundesbahn-Normplatten.

Das Vorbild stammt aus den Jahren vor Einführung des W-Spannklemmenoberbaus. Deshalb werden die von Betonschwellen bekannten Rpb 1 verwendet. Eine Variante mit Rp 15 ist mit geänderten Auflagersockeln ist ebenfalls möglich.

In der Nähe solcher Anlagen befinden sich unterirdische Ölabscheider mit einem Abgang für das gereinigte Regenwasser. Abscheider und Regenwasserkanal erhalten Schächte für den Zugang, die durch eindeutig gekennzeichnete Deckel gesichert werden. Für den Ölabscheider können die so aussehen:

Auf den Schutz der Umwelt wird ab den Sechzigern mehr Wert gelegt. Mit weiterentwickelten Tragplatten soll vermieden werden, dass Flüssigkeiten jeder Art im Schotterbett und Erdreich versickern. Die Ausführungen 1 bis 5 werden bei der DB u.a. in Wasch-, Entseuchungs und Tankanlagen eingebaut. Diese und ähnliche Module sind auch in der Industrie willkommen.

Ein Beispiel aus einemTanklager: Die Platten haben ein Gefälle nach links, wo eine breite Rinne angeschlossen ist, die das ölige Abwasser der Reinigung zuführt.

Werden Platten mit innenliegendem Abfluss (Ausführungen 3 und 4) verwendet, werden Platten mit Gully eingebaut. Diesem können die Abwässer von höchstens vier Platten aus beiden Richtungen zufließen. Ist die Anlage länger, werden mehrere Abflüsse eingebaut, weil sonst das Gefälle zu gering wird.

Die Platten entstehen als Guss aus Hartgips in Silikonformen, für die Imitation der Fugenmasse kommt dünne Litze mit schwarzer Ummantelung zum Einsatz.

Eines der Kopfstücke habe ich testweise in Feinbeton gegossen. Die kleinen Unsauberkeiten beim Guss sind bei dem Muster nicht so wichtig. Störender ist das ausgeprägte Betongrau (zumindest bei dem verwendeten Fabrikat), dazu noch ein leichter Rotstich. Da kommt eine Mischung von weißem und ein wenig grauem Hartgips dem Vorbild deutlich näher. Das gilt auch für Betonschwellen.

Die Aussparungen für die Durchführungen der Schienen werden werden mit Gummielementen abgedichtet, damit das Heizöl im schlimmsten Fall in der Betonwanne bleibt.

Die hochgezogenen Ränder der Kopfstücke können noch mit schrägen Bohlenstücken oder Blechen gegen herabhängende Kupplungen geschützt werden.

Etwa 1975 werden die Maße der Sonderplatten geändert. Die Verbreiterung um 1600 mm bietet einen größeren Auffangbereich für verplemperte Flüssigkeiten und Abflüsse und Ablaufrinnen werden gleich integriert.

Hallengleise

In Hallen bietet sich die schwellenlose Verlegung von Rillenschienen auf einer Betonplatte an. Auf Schienenbefesti-gungen kann verzichtet werden, wenn die Gleislage durch den Hallenboden stabilisiert wird. Die Spurweite wird durch Spurstangen gewährleistet.

Es muss nicht unbedingt ein Holzpflasterbelag sein. Betonestrich tut es beispielsweise auch.

Quellen:

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1955

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1956

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1969

Der Eisenbahningenieur 1962

Der Eisenbahningenieur 1968

Der Eisenbahningenieur 1971

Der Eisenbahningenieur 1973

Der Eisenbahningenieur 1977