Anschlussgleise, Werksbahnen & Industrieweichen

zuletzt bearbeitet am 29. März 2025

… sind ein Thema, das kaum erschöpfend behandelt werden kann.

Darunter fallen das nur ein paar Dutzend Meter lange Gleis eines kleinen Betriebes direkt am Bahnhof genauso wie das Gleisnetz eines mehrere Quadratkilometer großen Chemiewerks, ein Inselbetrieb für den innerbetrieblichen Verkehr genauso wie das kommunale Stammgleis mit nur wenigen oder auch vielen, einen ganzen Stadtteil erschließenden Anschlüssen.

Vielfältig sind auch die Schnittstellen mit den staatlichen oder privaten Bahnen des öffentlichen Verkehrs: Anschlussstellen, Ausweichanschlussstellen und Abzweige auf freier Strecke oder Anbindungen direkt im Bahnhof, mit oder ohne Übergabegleise.

Die Bahnen werden schmalspurig oder in Normalspur ausgeführt. Hier soll vorrangig die Regelspur betrachtet werden.

Der Anfang der Anschlussgleise muss selbstverständlich deutlich erkennbar festgelegt werden. In der BOA (früher EBOA) von Sachsen-Anhalt 1997/2025 sind noch alte Textelemente enthalten:

(9) Die Anschlußbahnen beginnen im allgemeinen mit der Anschlußweiche. Beginnt die Anschlußbahn nicht mit der Anschlußweiche, legt die Staatliche Bahnaufsicht die Grenze der Anschlußbahn zur Deutschen Reichs bahn und gegebenenfalls zu Nebenanschließern fest. Die Rechts- und Eigentumsverhältnisse und die vertraglichen Beziehungen zur Deutschen Reichs bahn und zwischen Haupt- und Nebenanschließern werden dadurch nicht berührt.

(10) Soweit Abgrenzungen der Anschlußbahn gegenüber Bahnanlagen in Produktionsbereichen notwendig sind, werden diese durch die Staatliche Bahnaufsicht festgelegt.

(11) Die Grenze einer Anschlußbahn und einer Werkbahn ist von der Staatlichen Bahnaufsicht mit den zuständigen Aufsichtsorganen festzulegen.

(12) Grenzen von Anschlußbahnen, die nicht mit einer Weiche beginnen, und Grenzen zwischen Anschlußbahnen und Werkbahnen sind durch Tafeln mit der Aufschrift "Grenze der Anschlußbahn" zu kennzeichnen.

Im Westen haben sich nach 1950 einfachere Formulierungen durchgesetzt, so oder ähnlich:

Die Grenzen der Anschlußbahn müssen örtlich gekennzeichnet sein. (NRW 1966/2025)

Das kann dann so aussehen:

In Rosdorf (Göttingen) sorgt eine Gleissperre dafür, dass die Grenze nicht ungewollt überfahren wird.

Ab der Modellepoche 5 reicht eine dezente Plakette .

Bis zu dieser Grenze gelten die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnungen (EBO) der öffentlichen Bahnen in den jeweiligen Modellepochen.

Diese Werkseinfahrt in Remscheid kann auch von Straßenfahrzeugen befahren werden. Die Bockstange zwischen Gleissperre und Signal ist durch eine Abdeckung geschützt und die beiden Schlösser an der Sperre (Weichenabhängigkeit) sind noch zugänglich.

Foto: Klaus-Gerd Schoeler 1995

Offensichtlich gibt es zwei Möglichkeiten wie die Anschlussweichen in die Bahnhofspläne eingeordnet werden. Der Anschluss zur Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft Hannover im Bahnhof Rosdorf (Göttingen) erfolgt über Weiche 15 (EW 49 190, rechts oben im Ausschnitt und auf dem obigen Foto im Rücken des Fotografen).

Dagegen ist die Weiche zum Brennstoffhandel Wolters nicht Teil des Bahnhofsnummernplans, sondern ist W1 (EW 49-300) der drei Woltersweichen, also wahrscheinlich auch Eigentum der Firma.

Gleisplan (hier ein bearbeiteter Ausschnitt) zu beziehen bei Gernot Lüdemann.

Die weiteren Betriebsgleise und die Weichen W2 und W3 werden mit dem preußischen Oberbau 6 ausgeführt.

Der Oberbau nach Länderbahnart ist nicht ungewöhnlich sondern eher der Anschlussgleisstandard, auch noch in der Epoche 4.

Im Modell sieht man solche Oberbauwechsel eher nicht – Alternativen zum K-Oberbau erfordern ein gewisses Engagement.

Kein Betrieb will mehr Geld ausgeben als nötig. Das Angebot an Länderbauarten ist vorhanden, für hohe und geringe Belastungen, neu und gebraucht. Und wenn ein Oberbauhändler gebrauchtes preußisches Material anbieten kann, wird es auch in bayerischen Betrieben verlegt. Das ist so vor 1945 und ändert sich auch danach über Jahrzehnte nicht, die Profile 6 und 8 werden noch in den Achtzigern gewalzt (oder länger?).

Der örtliche Kohlenhändler mit nur einem eigenen, ein paar Dutzend Meter langen Gleis direkt am Bahnhof kann auf eine lange Liegedauer seines preußischen Oberbaus mit Schienenform 6 setzen, wenn nur wenige Wagen pro Woche abgefertigt werden. Oft halten diese Gleise länger als die Betriebe selbst.

Während dieser Liegezeit hat der Anschlussbahnhof mehrere Oberbauvarianten erlebt – erst die Umstellung von Länderbahn auf K-Stahl, dann K-Holz, vielleicht noch K-Beton und/oder Federnagel- und Spannbügelvarianten in den Fünfzigern und Sechzigern, und schließlich Oberbau W auf Beton. Oder der Bahnhof ist inzwischen abgeräumt bzw. der Güterverkehr ist eingestellt.

Gleise und Weichen auf Preußenbasis sind in deutschen Landen dominant, aber es sind auch andere in den jeweiligen Regionen vorkommende Länderformen bei kleinen und großen Anschließern eingebaut worden. Selbst Mischoberbau ist vorstellbar: Zum Beispiel wird in einem württembergischen Betrieb eine Weiche durch einen Preußentyp ersetzt. Die alten regional bezogenen Gleise bleiben aber erst einmal liegen.

Der Oberbau muss den anfallenden Belastungen entsprechend gewählt werden, was im bahnmodelltypischen Wagenladungsverkehr selbst mit leichten und mittelschweren Schienen erreicht wird.

Hier sind nur einige Profile, die für Privatanschlüsse in Frage kommen. Anzumerken ist, dass es in Preußen deutlich über 100 Schienenformen gibt, von denen einige in nur wenigen Direktionen verbreitet sind. Zur Orientierung habe ich die Jahre der Einführung eingefügt, wobei es noch im Detail Entwicklungen des Stahls, der Längen und Laschenbohrungen gibt.

Dazu kommen noch weitere Formen anderer Länderbahnen.

Die S 41 ist ein Profil aus dem neuen Reichsbahn-Oberbauprogramm, als Ersatz für Form 8 gedacht, wird aber bei der Staatsbahn wohl wenig (?) eingebaut.

Bahnen der Schwerindustrie fahren auf verstärkten Länderschienen (z.B. pr. No. 7, 9 oder 16). Einige Montan-Betriebe stellen in den dreißiger Jahren auf das zu der Zeit schwerste Profil S 49 um.

Für besonders hohe Anforderungen wird etwa 1950 mit der S64 eine Schiene für eine nichtstaatliche Bahn entwickelt, die schwerer ist als die zwei Jahrzehnte später eingeführte UIC 60.

Im rheinischen Braunkohlentagebau werden im Binnenverkehr Züge mit 30 t Achslast gefahren, die auch den Regellichtraum der öffentlichen Bahnen überschreiten.

Die S 64 wird auch für die Bundesbahn interessant: ab 1953 wird die Schiene in Tunneln verlegt, um der Korrosion im aggressiven Tunnelklima zu begegnen.

Das Netz der Zeche Gewerkschaft Auguste Victoria in Marl wird teilweise auf Oberbau K mit S 49 umgebaut. Hier ist ein Schweißstoß mit einer zurechtgeschnitzten Sicherheitslasche versehen worden.

Auch bei den Schienenbefestigungen können die Anschließer an ihren Bedarf angepasste möglichst kostengünstige Lösungen finden.

Aber:

Die Industrie-Spannbetonschwelle als preis-günstiges Angebot der Hersteller für sparsame Privatanschließer ist noch ein kleines Rätsel. Leider konnte auch der Betonschwellenindustrie e.V. nicht weiterhelfen.

Wenn die kleine Querschnittzeichnung korrekt ist, dann hat die Schwelle eine durchgehende ebene Oberfläche ohne die für Betonschwellen typische Neigung. Dann wären geneigte Schienen-befestigungen erforderlich.

So ein Sonderweg klingt ein wenig unwahrscheinlich - aber wer weiß … .

Mitteilungen in dieser Sache sind herzlich willkommen.

Das Zusammenspiel von schmaleren Holzschwellen und größeren Schwellen-abständen ergibt ein Bild, das deutlich vom Regeloberbau der Staatsbahn abweicht.

Empfehlungen für den Gleisbau in Anschlussgleisen (1969). Die sehr unterschiedlichen Schwellenabstände für gerade und gebogene Abschnitte sind für den Eisenbahnmodellbau beachtenswert, ebenso die mögliche feinkörnigere Bettung.

Im Modellbau kann die deutlich geringere Bettungshöhe gut dargestellt werden - nur 15 statt 30 cm Bettung unter den Schwellen im Bereich der Schienenauflager. Vor 1968 sind noch 20 cm gefordert. Die Bettung darf auch schmaler ausfallen: Vor den Schwellenköpfen reichen 20 cm Schotter gegenüber minimal 35 cm bei Bundesbahngleisen (wie in schwach belasteten Bahnhofsgleisen).

Zum Vergleich:

Das BZA Minden ist natürlich nicht die einzige Bezugsadresse für Altstoffe. In den siebziger Jahren gibt es noch eine große Zahl von Firmen, die mit gebrauchten und neuen Oberbaustoffen handeln und die den Anschlussgleisbau im Angebot haben.

Die Länderformen spielen auch 1968 noch eine Rolle, wie die Aufstellung von Vereinfachungen im Anschlussgleisbau in Der Eisenbahningenieur zeigt.

Die geringen Geschwindigkeiten erlauben nach der BOA für Normalspur engere Radien bis herab zu 140 m, mit Überhöhungen nach der Formel ü=8*v²/H. Danach erhält ein 140 m-Bogen für 30 km/h eine Überhöhung von 50 mm und anschließende Übergangsbögen mit Überhöhungsrampen.

In den Merkblättern für den Entwurf von Gleisanschlüssen der DB von 1970 wird empfohlen, die Bogenhalbmesser möglichst nicht unter 150 m anzulegen. Ein Beitrag in Der Eisenbahningenieur (1970) lässt vermuten, dass das mit der immer noch hoffnungsfroh erwarteten Einführung der automatischen Kupplung zusammenhängt. Die relativ steife Verbindung der Wagen durch die AK kann leichte unbeladenene Wagen in zu engen Bögen aus dem Gleis hebeln. Die AK ist zu der Zeit in der Erprobungsphase.

Kleinbögen

Wenn die örtlichen Gegebenheiten es erfordern, können mit Zustimmung der Aufsichtsbehörden Radien bis 100 m eingebaut werden. Das ist der kleinste Radius, der mit normalem Oberbau ausgeführt wird. Übergangsbögen sind unbedingt erforderlich, um das Überpuffern zu verhindern. Die werden entweder parabolisch oder wenigstens als Bogen mit dem doppelten Endradius ausgeführt.

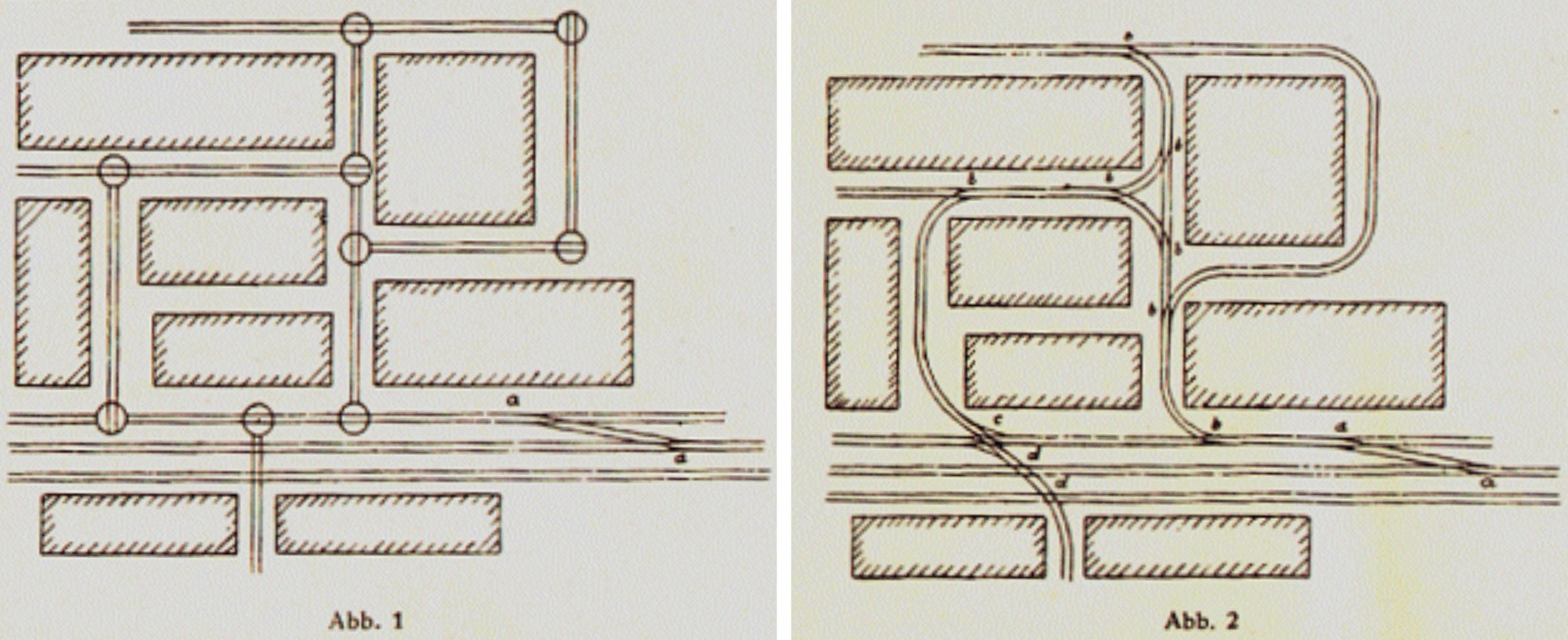

Muss es noch enger zugehen, werden zunächst Drehscheiben, Segmentdrehscheiben und Schiebebühnen auf den Fabrikhöfen eingebaut, die Größen richten sich nach den erwarteten Fahrzeugen. Mit diesen Mitteln gelangt die Bahn zwar auch in die letzte Ecke, aber gerade in größeren Werken wird für die mit Muskelkraft bewegten Anlagen und auch für das Bewegen der Wagen viel Personal gebunden und die Zustellung kann länger dauern.

Zur Vereinfachung des Wagenverkehrs werden im Lauf der Zeit verschiedene Gleisbogenformen entwickelt, die die Möglichkeiten des regelspurigen Schienenverkehrs ausschöpfen. Als kleinstmöglicher Radius für diese Anlagen wird 35 m festgelegt. Da auch Staatsbahnfahrzeuge auf diesen Gleisen verkehren, nimmt man sich der Angelegenheit im hoheitlichen Vorschriftenwesen an.

Aus den Anmerkungen zu den Oberbauvorschriften 1949/Ausgabe 1960:

Im folgenden werden die drei Grundformen und Varianten der Kleinbögen vorgestellt. Die Reihenfolge entspricht ihrem zeitlichen Auftreten in der Anschlussgleislandschaft.

1958 heißt es:

Eine Aufstellung aus dem Jahr 1969 gibt genauer Auskunft über die zugelassenen Wagengattungen.

Gekuppelt wird mit besonderen 1,4 m langen Kuppelstangen. Die wiegen bis 38 kg und sind deshalb nicht besonders beliebt und werden nach einem Bericht in Der Eisenbahningenieur (1968) oft nicht benutzt.

Für die Gleisplaner: die Gleismitte liegt 730 mm von der inneren Fahrkante entfernt. Der Betrieb in diesen engen Bögen erfordert einen erweiterten Lichtraum. Es kann erforderlich sein, dass durch geeignete Maßnahmen das Wandern der Gleise verhindert wird, zum Beispiel Abstützung der Schwellen gegen Gebäude- oder Rampenfundamente.

1920 erlaubt die Reichsbahn den Betrieb solcher Anlagen mit ihren (geeigneten) Fahrzeugen.

Beide Hersteller entwickeln passende Weichen.

Hier noch das ganze Blatt:

Bauart Klöckner

Quelle: Landesarchiv Sachsen-Anhalt, G 12 Deutsche Reichsbahn. Reichsbahndirektion Halle, G 12. Pläne, II/1147 (bearbeiteter Ausschnitt)

Auflaufbögen

Die Firmen Maschinenfabrik Deutschland (Deutschlandkurve) und Klöckner entwickeln Auflaufkurven (eigentlich Auflaufbögen) mit preußischen Schienen Form 8, die mit Radien herab bis 35 m (bei Regelspur) gebaut werden können. Weitere Firmen erheben Anspruch auf die Urheberschaft bestimmter Bauformen.

Die Radsätze werden am bogeninneren Rad geführt, bei Klöckner mit Radlenkerprofilen in Schienenhöhe, bei MFD mit Leitschienen, die jeweils an der inneren Fahrschiene angeschraubt werden. Mit Futterstücken wird die je nach Radius erforderliche Leitweite von 50 bis 70 mm erreicht.

Die bogenäußeren Räder laufen mit Spurkränzen auf speziellen Breitkopfschien, die Kopfbreite beträgt 110 - 125 mm. Zum Vergleich: Kopf der pr. 6: 58 mm, Kopf der pr. 8: 72 mm. Die Idee, die dahintersteckt: Durch den Spurkranzlauf ergibt sich für das äußere Rad ein größerer Durchmesser, was den längeren Laufweg auf der Außenschiene ausgleicht.

Für den Übergang vom Normalprofil zur Breitkopfschiene werden Rampen eingehobelt. Die Rampenlänge wird bei Klöckner mit 3 m angegeben, bei MFD sind es 2 m.

Übergangsbögen sind mindestens 6 m lang und zwingend erforderlich um Überpufferungen zu vermeiden (Wulfert 1928).

Bei geringen Betriebsgeschwindigkeiten kann der Bogen ohne Überhöhung verlegt werden, die “Überhöhung” durch den Spurkranzlauf (ca. 27 mm) wird als ausreichend angesehen (siehe Zeichnung Klöckner/Landesarchiv Sachsen-Anhalt).

Bei 10 km/h wird bereits eine Überhöhung von 45 mm empfohlen (Wulfert 1928).

Die Auflaufschiene von Klöckner wird mit einer Kopfneigung von 1:40 gezeichnet.

Beide Bauarten werden wegen der höheren Lagestabilität mit Stahlschwellen ausgeführt.

Die MFD-Konstruktion wird 1920 für Reichsbahnfahrzeuge zugelassen (Wulfert 1928), die Bauart Klöckner 1925.

Bauart MFD

Leitschienenbögen

Um 1943 herum gibt es im RZA einen Entwurf für Kleinbögen mit Radien zwischen 35 m und 100 m ohne Auflaufschienen und mit Spurweite 1435 mm.

Der Leitschienenoberbau verspricht wegen des Wegfalls des Sonderprofils eine günstigere Herstellung. Der Weichenbau basiert zunächst auf preußischen Konstruktionen, dazu später mehr.

Die Führung durch eine Leitschiene, Rillenweite, Einlaufweite usw. werden wie bei den Auflaufbogen ausgeführt.

Wesentlich ist die Erkenntnis, dass der bei der Entwicklung der Auflaufschiene angenommene günstige Effekt des größeren Raddurchmessers beim Spurkranzlauf – wenn überhaupt – nur bei kleinen (bei Zweiachsern nicht mehr üblichen) Achsständen wirksam wird. DB-Oberbaureferent G. Schramm sieht 1953 deshalb keine Notwendigkeit mehr für weitere Anlagen mit Auflaufbögen.

Das kann aber im Einzelfall vom ausführenden Ingenieurbüro anders gesehen worden sein.

In der Zeichnung des BZA Minden (eigentlich Göttingen) von 1947 werden Schienen, Leitschienen und Stützwinkel der Form 8 vorgesehen.

Die werden zuvor in bestimmten Fällen in Bögen mit Radien unter 300 m und dann auch in Wegübergängen verwendet.

Im Grunde ist das ein aufwendiger Oberbau, aber vorhandenes Altmaterial macht die Beschaffung für die interessierten Betriebe erschwinglich.

Wenige Jahre später wird die Angelegenheit vereinfacht. Das Leitschienenprofil wird durch Regelschienen ersetzt, die Stützwinkel werden durch den Einbau von Futterstücken entbehrlich.

Leider habe ich keine Angaben zu den Abständen der Futterstücke. Ein Foto zeigt Ein-Loch-Futterstücke, der Abstand liegt geschätzt bei 600-650 mm. Diese Futterstücke sind sind für Form 8 und auch für S 49 100 mm lang. An manchen Stellen (siehe Weichenfoto unten) werden 250 mm lange Futterstücke mit zwei Bohrungen verwendet.

Im normalen Oberbau sind Bohrungen durch die Schienenstege vor Einführung der Schienenschweißung ein notwendiges Übel, allein die Laschenbohrungen sind oft Ausgangspunkt für Schienenbrüche. Ob die vielen Bohrungen hier zu Störungen führen, ist nicht überliefert.

Für den Leitschienenoberbau werden ebenfalls Kleinbogen-weichen entwickelt, auch dazu später (Teil 3) mehr.

Bemerkenswert an diesem Leitschienenbogen ist die Bauform KS, Schienenbefestigungen auf Rippenplatten mit Spannklemmen. (Um-)Baujahr also nach 1970.

Monheim 2003

Dies nächsten beiden Fotos habe ich H3x zu verdanken, er betreibt die Seite 1durch45.de.

Der erste Blick kann täuschen: Es sind zwar Rippenplatten und Klemmplatten wie sie vom S 49-K-Oberbau bekannt sind, aber Radlenker und Schienen sind pr. Form 8.

So eine Leitschienenweiche muss ich noch unbedingt in 1:32 realisieren.

Düsseldorf-Benrath 2002

Rillenschienen und Spurrillenschienen

Rillenschienen werden von den Straßenbahnen übernommen und sind eigentlich für Wegübergänge, gepflasterte Ladestraßen und Fabrikhöfe vorgesehen. Alternativ können Spurrillenschienen an Normalprofile geschraubt werden. Die gibt es auch für S 49, S 54 und mit Adapter für UIC 60.

In Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Dienst 1958 wird über Versuche mit Rillenschienen in Kleinbögen berichtet, danach gibt es in Radien bis herab zu 50 m keine Probleme. Der Rillenschienenoberbau gilt aber als teuer und soll deshalb nur in gepflasterten Bereichen eingebaut werden.

Innerhalb von zehn Jahren ändert sich die Einschätzung: Mit Verfügung vom 5.1.1968 wird er gegenüber dem Leitschienenoberbau als weniger aufwendig und auch für Bögen mit Radien bis 35 m geeignet eingestuft (s.o.). In den engsten Bögen werden 5 mm Spurerweiterung zugegeben.

Der Rillenschienenoberbau wird in den Betriebshöfen sehr einfach ausgeführt. Die Schienenbefestigungen sind nach Einpflasterung nicht mehr zugänglich.

Bei schwellenloser Verlegung erhält das Gleis durch eingeschraubte Spurstangen Stabilität.

Der Entwurf rechts zeigt auch Kreisbogenabschnitte mit Radius 100 m als Übergangsbögen zum Kleinbogen mit 55 m-Radius.

Die Spurweite wird später auf 1435 -1440 mm geändert. Die Zeichnung ist von 1958.

Unten eine Werbung von Krupp (1967), die den Einbau von Rillenschienen ganz gut verdeutlicht..

Auf Betriebshöfen entfällt die Schrägstellung der Schienen in der Regel.

Das perfekte Rillenschienenprofil oder Spurrillenschienen gibt es für den Modellbau leider nicht von der Stange.

Wer maßstäbliche Rillenweiten und Kopfbreiten will ist auf den Selbstbau angewiesen. Ein singuläres Ereignis in dieser Richtung gibt es in der Galerie zu sehen.

Für meinen Rillenschienenbau in 1:32 habe ich ein Messing-Vierkantprofil wie in der Zeichnung (rechts) befräst. Die gestrichelten Linien entsprechen den Verschraubungen mit der Schiene und mit dem Unterbau.

Der Vorteil des zugegebenermaßen aufwendigen Verfahrens ist die vorbildnahe Rille und der Verzicht auf weitere Befestigungen.

Und wenn ich den Schienenkopf nicht schmaler fräse, geht die Kombination als S 49 mit angesetzte Spurrillenschiene durch.

Diese Version ist natürlich nur für eingedeckte Bereiche geeignet. Für den Übergang Spurrillengleis/normaler S 49-Oberbau habe ich Spurrillenschienenstücke mit der Einlaufaufweitung in Neusilber gießen lassen, die wie die Originale angeschraubt werden.

Zahnradbahnen

… bei Werksbahnen sind gar nicht so selten. Auf zahnradbahn.de gibt es eine Übersicht.

Es gibt längere Abschnitte im Braunkohlentagebau oder die nur 43,5 m lange Rampe von der Kokerei zur Koksverladung auf Schacht 1/2 der Zeche Gewerkschaft Auguste Victoria in Marl.

Mehrschienengleise

… sind nicht alltäglich, bieten der Phantasie aber viel Spielraum.

1962

Quellen:

Wulfert, Die Weichen der Deutschen Reichsbahen, Gruppe Preußen 1928

Wulfert, Der neue Oberbau der Deutschen Reichsbahn und der Oberbau der Gruppe Preußen 1939

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1953

AzObv 1949, Ausgabe 1960

Schramm, Der Gleisbogen 1953, 2. Auflage 1954

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1958

Wulfert, Der Oberbau bei der Deutschen Bundesbahn 1958

Der Eisenbahningenieur 1962

Der Eisenbahningenieur 1968

Elsners Taschenbuch für den Bautechnischen Eisenbahndienst 1969

weitere Angaben in den Bildunterschriften